美しい草原は大迫力の炎によって創られる! 蒜山高原の山焼きボランティア体験レポート

岡山県の最北部、蒜山高原。

蒜山三座をはじめとする中国山地に抱かれたこの地には、広大な草原があります。

初めて蒜山の草原を目にしたとき、私は「岡山県にこんな場所があったのか!」と、その壮大な風景に圧倒され、感動したのを今でも覚えています。

後にこの素晴らしい風景は、蒜山の人々によって、大切に受け継がれていることを知りました。

しかし現在は草原の維持に関わる人も減っており、毎年ボランティアを募って、活動を続けているようです。

私も地域の環境を守る活動に興味はあったものの、「アウトドアの経験がなくても大丈夫?」と不安を抱えていました。

そんな折、蒜山自然再生協議会の千布さんから、「山焼きに参加してみませんか?」とお誘いを受けました。

「せっかくだから行ってみよう!」と、2024年4月、私は蒜山の草原再生活動の一環である「山焼き」に、思い切って参加してみました。

◆ライタープロフィール:藤本一志

1994年生まれの30歳。岡山大学在学時に、環境学を専攻。

普段は真庭市交流定住センターで、真庭市への移住希望者のサポートを行っている。

また、真庭市の暮らしや移住、観光情報を発信するブログ「真庭通信」を運営中。

趣味は走ることで、フルマラソン2度、ハーフマラソンを3度完走した経験がある。

しかし、登山やキャンプなどのアウトドア経験はなく、草原を駆け回る蒜山での草原再生活動に不安を抱えていた。

コンテンツ

蒜山の山焼きとは

蒜山地域では、昔から草原を維持するために、雪解け後の春に草原に火をつけて、枯れ草を焼くことが、800年ほど前から行われてきました。

これを「山焼き」と呼んでいます。

蒜山高原一帯は、大山の噴火による黒ボク土が大量に堆積し、田畑の土壌基盤となっています。

しかし、黒ボク土は酸性であるため、稲作には向いていません。

そのため蒜山の人々は、草原の草を刈って田畑の土壌改良や肥料、さらには農耕用の牛馬の餌として利用してきました。

そうやって人々が手を入れることで、美しい草原の風景が創られました。

そして、サクラソウやサクラスミレ、フサヒゲルリカミキリといった希少な動植物が生息する、豊かな草原の生態系が誕生したのです。

▲国内希少野生動植物種に指定されている「フサヒゲルリカミキリ」

しかし、近年は化学肥料や農業機械の普及、生活様式の変化により、わざわざ苦労して山焼きをして、草原を維持する理由がなくなってきました。

さらに少子高齢化によって、地元の人々だけでは山焼きをはじめとする草原の維持活動を行うことが困難になっていました。

そこで、蒜山の草原ならではの生態系と美しい風景を維持・再生するために、ボランティアとして地元の人以外にも活動に関わってもらえるよう方針を転換。

2022年には草原の再生や、草原に深く結びつく歴史や文化の継承を目的に、蒜山自然再生協議会も発足しました。

そして、協議会ができたことで行政と連携しやすくなり、ボランティア受け入れの体制がより強固になりました。

新しい仕組みが整いつつある今、蒜山の草原再生活動は、新しい局面を迎えています。

2024年山焼きボランティアの概要

草原の再生活動は、春の山焼きに始まり、夏には草刈り、秋には茅刈りといった活動があります。

山焼きでは、ボランティアは「ジェットシューター」という水の入ったリュックサックを背負い、火が所定の範囲外に燃え広がらないよう、防火活動を行います。

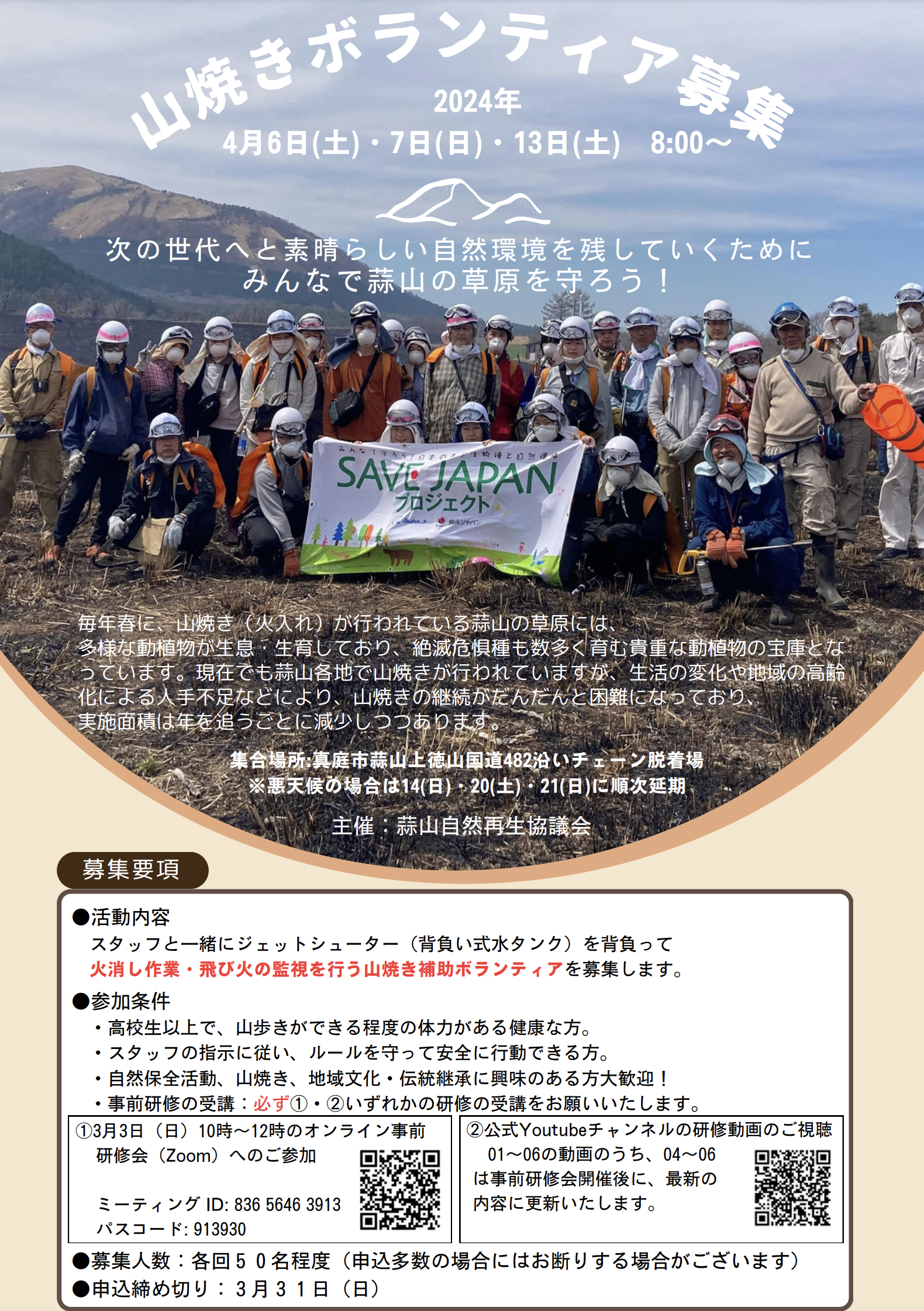

私が参加した2024年の山焼きは、以下の日程で行われました。

・3/3:オンライン事前研修会

※参加できない人向けに録画配信あり

・4/6:第1回山焼き(最も広い面積を焼く。私も参加。)

・4/7:第2回山焼き(草原の北側の樹木伐採エリアを焼く。私は不参加。)

・4/13:第3回山焼き(サクラソウ自生地を焼く。私も参加。)

・4/14、4/20、4/21:予備日

<山焼き概要>

◆集合時間:8:00

◆終了時刻:13:00頃(進捗状況によって前後する)

◆集合場所:チェーン脱着場(岡山県真庭市蒜山上徳山964)

◆参加費:500円(防塵マスク等の消耗品費等)

◆希望者には500円で昼食(蒜山やきそば)が提供される

◆岡山駅(朝6時発)〜蒜山間の貸切バス(要事前予約、往復1,000円)の運行あり

山焼き本番に参加するには、必ず事前研修を受けなければなりません。

山焼きの意義や歴史、実施するうえでの注意事項など、2時間みっちりレクチャーを受けます。

3/3|事前研修会に参加!

Webフォームで申し込みを済ませ、3/3にオンライン事前研修会に参加しました。

研修会はZOOMを使って行われました。

レクチャーを受けた内容は以下のとおりです。

・蒜山の草原の概要・歴史・これまでの活動

・山焼きの心得

・服装・準備物などの説明

・当日の流れとボランティアの配置説明

・募集要項の募集要項の確認

・質疑応答

蒜山自然再生協議会の方々が、山焼きについて丁寧に説明してくださいました。

初めて参加する私でも、山焼きの意義や注意事項など、しっかりと理解できました。

服装や準備物についても、スタッフの方が山焼き本番の格好をして説明してくださったので、「こんな格好をすればいいんだ!」と、すぐに理解できました。

そして最も印象的だったのが、「安全第一で行動しましょう」という言葉。

山焼きは火を使うので、当然ながら危険を伴います。

そのため、まずは自分の身の安全を確保することが重要です。

とはいえ、私は今回が初参加。

さらに心配性という性格。

「火の勢いはどれくらいなのかな」「山で活動した経験がないけど大丈夫かな」など、心配なことがありました。

「ボランティアだからあまり気負うことはない!」と自分に言い聞かせ、本番までの間、準備や情報収集をすることにしました。

必要な物の準備

研修後、さっそく準備物を揃えに、津山市内のとある作業着屋さんを訪れました。

ここで以下のものを買い揃えました。

・綿100%の難燃性作業着の上下

・長靴に装着するスパイク

・豚皮の手袋

・ウエストポーチ

初めて「スパイク」という物を購入。

「登山の道具じゃん。どんな斜面を歩くんだ・・・」と、ここでも若干不安に。

また、研修会で「山焼きは昼過ぎまでかかるので、糖分補給できるものを用意してください」と説明を受けたので、水分に加え、飴とゼリーも購入。

耳と首を熱から守るタオルは、家にあったスポーツタオルを使うことにしました。

4/6|いざ山焼き本番!!

研修会から1ヶ月。

時間はあっという間に過ぎ、いよいよ山焼き本番を迎えました!

朝7時に家を出て、高速道路で蒜山高原へ。

7:50頃に、蒜山上徳山のチェーン脱着場に到着しました。

受付を済ませ、一緒に参加する知人と合流。

「いよいよ山焼きが始まる!」という、ワクワクと不安が半々の状態で、山焼きに臨みました!

山焼きが始まるまでの様子

午前8時、蒜山自然再生協議会スタッフによる事前説明が始まりました!

一連の説明の最後に「まずはご自身の安全を第一に行動してください」という言葉が。

「ここまで来たら覚悟を決めろ!」とビビる自分に言い聞かせる。

私たちボランティアは蒜山自然再生協議会のスタッフらが運転する車に分かれて乗車し、草原を目指しました。

草原に到着すると、まずはジェットシューターの講習を受けました。

ジェットシューターの中に入っている水は15〜20L。

「そんな重いもの背負って起伏の激しい草原を動き回れるの?」と不安でしたが、「重かったら少しだけ水を捨てても構いません」という説明があり、かなり気が楽になりました。

ジェットシューターの使い方は簡単。

ハンドポンプを動かすだけで水を噴射できるうえに、発射口を調整することで、距離や噴射範囲を調整できます。

何回か使ってコツをつかみ、負担ない重さに調整し、着火の時を待ちます。

ちなみに、山焼きの服装はこんな感じ。

難燃性の服に加え、ヘルメット、ゴーグル、防塵マスク、タオルを身に付けます。

熱や煙から体を守るよう、肌を露出させていないのがポイントです。

首や耳もタオルで守ります。

左手に持っているのは着脱式のスパイクです。

着火!

午前9時すぎ、枯れ草広がる草原に、最初の炎が投下されました。

周囲の森林に飛び火しないよう、スタッフが慎重に火を付けていきます。

私たちボランティアは、枯れ草が燃える様子をしばらく見守った後、スタッフの指示に従って、徐々に持ち場に散っていきました。

山焼きの進め方

ここで山焼きの進め方を説明します!

まず、スタッフ・ボランティアは、以下の役割に分かれます。

・火付け役:ガスバーナーを持って枯れ草に火を付ける

・精鋭防火部隊:火付け役のすぐ後に付いて、火が燃え広がらないよう防火活動を行う

・防火部隊本体:所定の範囲外に燃え広がらないよう防火活動を行う

・鎮火確認部隊:最後尾に付けて、火が完全に消えているか確認を行う

※役割の名称は筆者が付けています。

山焼きは、上図左上の2つの黄色矢印に沿って、草原を挟み込むようにして進めます。

Aチームは斜面の上側を、Bチームは斜面を下りて、国道沿いに進みながら枯れ草を燃やしていきます。

私はBチームの鎮火確認部隊に配属されました。

残り火を消して回る部隊なので、「予想より火に近づかなくてよさそう」と、少し気持ちが楽になりました。

ただし、Bチームは急斜面を下り、森の中や斜面になっている所を進んだり、川を渡ったりする、過酷なコースを進むチーム。

52名のボランティアの中でも、比較的体力に自信のある方々が選ばれていました。

私は「マラソンをしている」とはいえ、普段走っているのはアスファルトの上。

果たして、道なき道を進み、無事にゴールに辿り着けるのでしょうか?

圧倒的な炎の迫力

着火からしばらくすると、火付け役・精鋭防火部隊を先頭に、徐々にボランティアが展開していきます。

Bチームのボランティアも、ぞろぞろと斜面を下り始めました。

最後尾の私もしばらく待った後、ボランティアリーダーの指示で進行。

「・・・ちょっと待って!この斜面下るの!?」

私の目の前に現れたのは、崖のような急斜面!

ボランティアはこの急斜面に等間隔に展開し、飛び火がないよう、火を監視します。

私は持ち場に向けて、恐る恐る足を踏み出していきます。

斜面を少し下った場所で待機。

完全に火が消えたことを確認したら、前方の部隊の進み具合を見て前に進みます。

今回はかなり慎重に火を付けていたため、しばらくの間、最初の持ち場で待機していました。

すると、「バキバキ」という凄まじい音が!!

見ると、5メートルを越えようかという炎が、激しい音を立てて、すごいスピードで枯れ草を焼き尽くしています!!

焚き火の「パチパチ」という、優しい音ではありません。

思わず足がすくんでしまいそうな、逃げたくなるような轟音です。

燃え広がるスピードも「人の足では逃げられないのでは」と感じるほど速い!

「だから事前説明で安全第一と繰り返し言われていたのか」と、その炎を見て感じました。

初心者の私がビビっている一方で、何度も参加されている方は「キタキタ!」と、少し興奮気味。

「順調な証拠なんだろうな」と、その一言が私の気持ちを楽にしてくれました。

急斜面を下る!

燃えるものがなくなると、炎は次第に小さくなっていきます。

煙が立っている所にはジェットシューターで水をかけ、完全に消化したことを確認しながら、私たち鎮火確認部隊は前に進みます。

国道に向けて、少しずつ斜面を下る。

初めは転がり落ちないか心配でしたが、スパイクを履いていると安定感が段違い。

すぐに斜面の下り方を覚え、当初の不安は消え去りました。

また、最も急な斜面では、事前にスタッフの方々がロープを用意していました。

最後尾の私はそのロープの回収を命じられたので、ロープなしで最急勾配の斜面を下りましたが、スパイクのおかげで無事に下りられました。

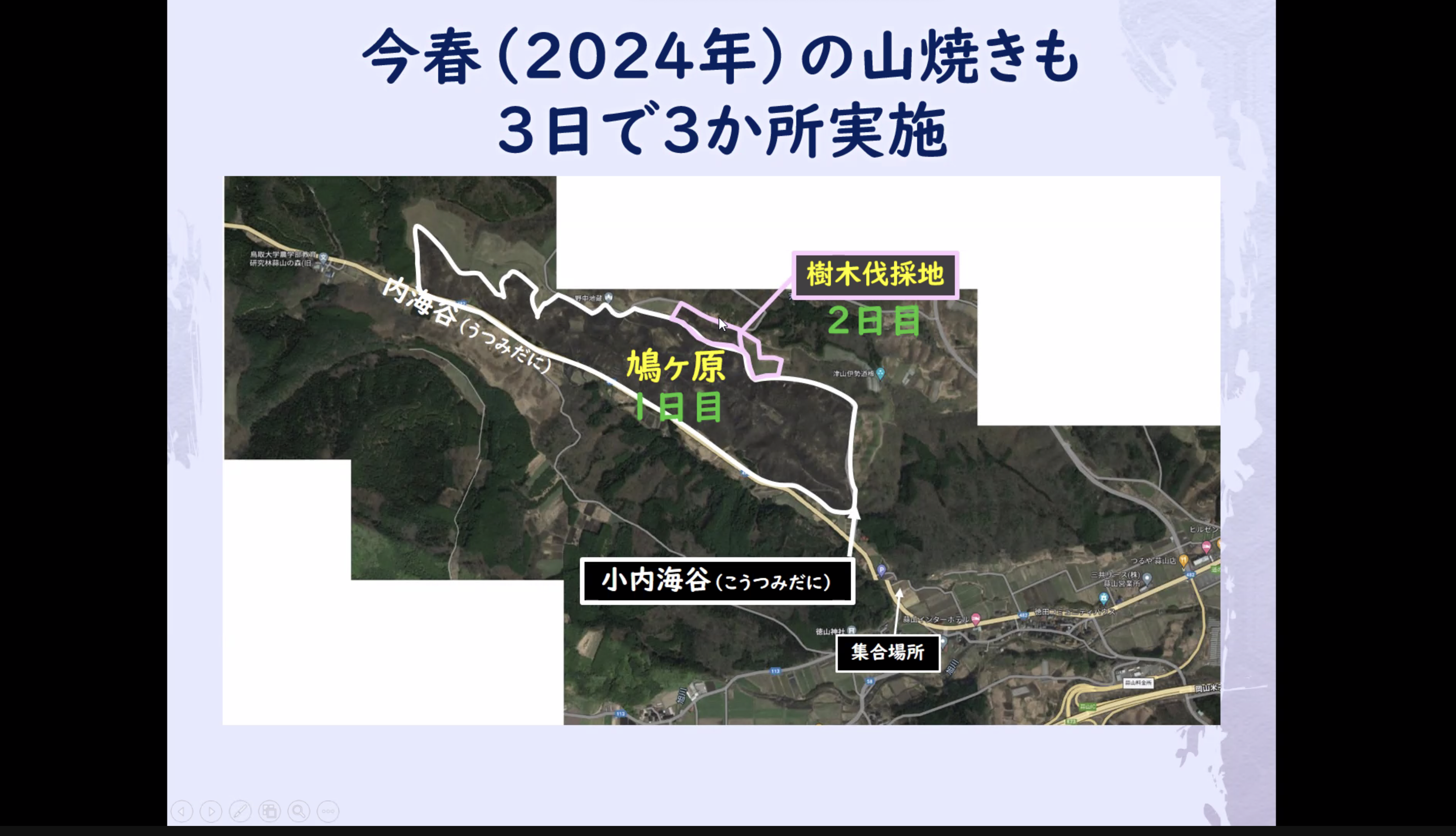

国道沿いを歩く!

国道に降り立つと、スパイクを外し、消え残りがないか確認しながら進みます。

平坦な道がこれほど歩きやすいとは!!

・・・しかし、平坦な部分ばかりではありません。

国道沿いに生えている木々に飛び火しないよう、場所によっては草原の中に入る必要があります。

草原内に入るときはスパイクを装着し、斜面を進みます。

「着脱式のスパイクを買っておいて良かった」と思いました。

場所によっては森の中を進んだり、川を渡ったり、急斜面にへばり付くように進んだりする所もありました。

とはいえ、すでに国道に至るまでの急斜面、轟音を上げて燃える炎を見た私にとって、それらは全て、一種のアスレチックと化していました。

道なき道を進む、レンジャーのような感覚です。

途中ジェットシューターへの給水も行いながら、残り火を始末しつつ、前へと進む。

後半には、山焼き見学ツアーの参加者に手を振る余裕すら生まれました。

無事終了!

草原の大半が黒焦げになり、壮大な山焼きもいよいよ終盤。

ゴールである、Aチームとの合流地点を目指します。

ちなみに今年から国道を片側交互通行にして、参加者の安全に配慮して実施されました。

車を気にせず、防火活動に集中できたので、非常に助かりました。

また、仮設トイレも設置されるなど、ボランティアが活動しやすい設備が増えていました。

徐々に火も収まり、最終箇所の消化が確認できたところで・・・。

山焼き終了!

改めて振り返ると、すごい広さを焼いたんだと、達成感が満ち溢れてきました。

最初に感じていた不安は、ものの見事に消え去っていました。

チェーン脱着場に着いた後は、地元の飲食店に用意していただいた蒜山やきそばをいただきました。

お腹が空いていたので、あっという間に完食!

五臓六腑に染み渡る!

一緒に参加した知人と談笑し、スタッフにお礼を伝えた後、車で帰路へ。

途中湯原温泉に立ち寄って、活動の疲れを流して帰りました。

4/13|初回の山焼きに魅せられ、再び山焼きに参加!

当初、私は4/6の山焼きだけに参加する予定でした。

しかし、家に帰って1日寝ると、謎に「山焼きしたいな」という気持ちになりました。

4/6の山焼きが、想像以上に楽しかったのでしょう。

さっそく翌週4/13の山焼きに申し込みました。

今シーズン3回目となる山焼きは、蒜山の草原の中でも、特に生物多様性が豊かな斜面を焼きました。

4/6に比べると、焼く範囲はかなり小規模です。

ボランティアは斜面の上から、左右の尾根に沿って進行。

今回は私も最前線に立ち、防火活動を行いました。

指示されたラインに水を撒き、炎が燃え広がらないようにしていきます。

試しに炎に近づいてみると、思ったよりも熱い。

でも炎は私の方ではなく、斜面を下る方向に燃えていくので大丈夫。

炎を監視しながら、少しずつ斜面を下っていきます。

斜面を下り終えたら、斜面全体が燃えるパノラマビューを見ることができました。

少し経つと、動画のように斜面全体が黒焦げに。

面積も狭かったので、この日の山焼きはお昼前には終了しました。

2回目の参加は勝手がわかっている分、初回より楽しかったです。

「ちゃんと燃えてくれるかな?」と、終始ドキドキしていました。

そして、この黒焦げの草原がこの後どのような変化を見せるのか、気になっている自分がいました。

風景をつなぐ

「蒜山高原には美しい草原がある」という情報は、今やさまざまなメディアに掲載されています。

しかし、その草原は、人々の暮らしの中で創られ、大切に受け継がれてきたものです。

そこにしかいない貴重な動植物、そこでしか見られない素晴らしい風景。

これらは、お金を払えば手に入るものではありません。

人々が協力して、地道な活動を重ねることで維持されてきたものです。

もし山焼きが途絶えてしまうと、この感動的な風景は、貴重な動植物たちは、儚くも失われてしまうでしょう。

驚くべきことに、かつての山焼きは、蒜山三座を丸ごと焼いてしまうほど、大規模に行われていたようです。

しかし、山焼きが行われなくなった今、かつて草原だった場所の多くは森林になっています。

「森林が悪い」というわけではありませんが、森林になった場所では、草原の生態系は失われています。

今や草原は、蒜山高原を象徴する風景の1つです。

蒜山でしか味わえない感動を、私たちにもたらしてくれます。

この素晴らしい風景を次世代につなぐために、貴重な生態系を維持・再生するために、私は今年1年、草原の再生活動を追ってみようと思います。

リンク

蒜山自然再生協議会

蒜山地域の自然環境の維持・再生に取り組む団体。山焼きをはじめとする草原再生や湿原再生、登山道整備などの取り組みを行っています。